Le

Pakistan est l'un des

deux États issus, avec l'Inde, de la disparition de l'Empire

colonial britannique en Inde en 1947. Pour la période

antérieure à 1885

Le

gouvernement britannique exerce directement le pouvoir en Inde

à compter de la révolte des Cipayes de 1857 en

révoquant les prérogatives de la Compagnie des

Indes Orientales qui en était investie depuis 1756.

Créé en 1885, le parti du Congrès

représente l'immense majorité hindoue. En

réaction, la Ligue musulmane

(All-India Muslim League) est

créée en 1906 en vue de la

préservation des intérêts de la

minorité. En dépit du nombre vertigineux de

conversions à l'Islam, les musulmans peinent en effet

à combattre la position dominante des hindous dans

l'industrie, l'artisanat, l'éducation ou la fonction

publique. Si le Congrès et la Ligue musulmane ont le

même objectif d'accession à

l'indépendance, ils ne peuvent s'entendre sur une formule

permettant la protection des droits politique, économiques

et religieux des musulmans.

Le

nom Pakistan a une origine discutée. Il

signifie « le pays des purs » en

ourdou (pak, pur et stan, pays)

mais pourrait aussi provenir de l'acronyme composé

à partir du nom des provinces : Penjab,

Afgania, Kashmir,

Indus-Sind

et BalouchisTaN.

Attribuée

à Syed Ahmad Khan

(1817-1898), homme politique musulman, ancien magistrat et

créateur d'écoles et d'universités,

l'idée d'un État séparé est

formalisée par le poète et philosophe Allama Muhammad Iqbal (1887-1938)

au cours d'un discours à la session annuelle de la Ligue

musulmane en 1930 tenue à Allahabad. Le 23 mars 1940

à Lahore, la création d'un État

séparé devient la position officielle de la Ligue

musulmane, qui est présidée par Muhammad Ali

Jinnah. Elle s'exprime dans ce qui sera appelée la Déclaration de Lahore.

La

naissance du Pakistan

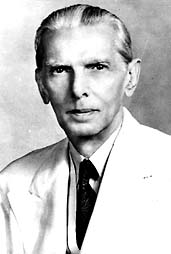

Muhammad

Ali Jinnah

Muhammad

Ali Jinnah

La

Seconde Guerre mondiale constitue un levier pour les nationalistes

indiens, face à un gouvernement anglais qui souhaite la

coopération indienne pendant le conflit. Gandhi et le

Congrès lancent le mouvement Quit India

auquel la Ligue musulmane ne s'associe pas formellement. Une

période de violence incontrôlée s'ouvre

en Inde, attisée par la terrible répression du

mouvement de désobéissance civile de Gandhi et

aggravée par une catastrophique famine qui fera deux

à trois millions de morts au Bengale en 1943.

Partition

et indépendance

Décidés

à quitter l'Inde depuis 1945, les Britanniques sont

confrontés en 1946 à la multiplication de heurts sanglants entre la

communauté musulmane, d'une part, et les

communautés sikh et hindoue, d'autre part. La Ligue

musulmane, qui continue de réclamer la création

d'un État distinct dans les zones à

majorité musulmane, remporte la plupart des circonscriptions

musulmanes aux élections de 1946. Les Britanniques se

décident en faveur de la partition du pays,

malgré l'opposition de Nehru et de Gandhi. En vertu de l'Indian

Independence Act voté par le parlement anglais et

entré en vigueur le 15 août 1947, le transfert de

souveraineté s'accomplit de manière

séparée pour l'Inde et le nouvel État

du Pakistan le 15 août 1947 à 00h00. Le Pakistan

comme l'Inde deviennent des États indépendants,

membres du Commonwealth.

Le

nouvel État est immédiatement divisé

en deux régions distinctes, distantes de

1 700 km : le Pakistan oriental, qui

deviendra le Bangladesh, et le Pakistan occidental composé

du Sind, du Panjâb occidental,

du Baloutchistan, des provinces

frontalières du Nord-Ouest et d'un certain

nombre de petits États.

La

partition avec l'Inde entraîne de gigantesques

déplacements de population. Plus de six millions de

musulmans indiens se réfugient dans le nouvel

état pendant qu'un nombre approximativement égal

d'hindous et de sikhs quittent le Panjâb pour l'Inde sur fond

de violences et de massacres qui font plus de 500 000

victimes. La question communautaire ne sera d'ailleurs pas

réglée par ces exodes, un tiers des musulmans

continuant à vivre en Inde.

Élaboration

de l'État et question du Cachemire

Muhammad

Ali Jinnah, appelé Qaid-i-Azam (Lumière

de la Nation), devient Gouverneur

général du nouvel État, son Premier

ministre est Liaquat Ali Khan.

Le Pakistan démarre sa vie nationale sans fonctionnaires

qualifiés et sans infrastructure administrative dans la

capitale improvisée de Karachi. Il faut pourtant prendre en

charge les réfugiés, mettre en route une

économie autonome, instituer et entraîner une

armée dans un pays géographiquement

éclaté.

Parallèlement,

le dirigeant hindou du Jammu-et-Cachemire, le

mahârâja Hari Singh, de la dynastie

Dogrâ, demande l'assistance de l'armée

indienne : le petit État fait l'objet d'incursions

de tribus pathanes venues du Pakistan et appuyées par une

partie de la population locale. Le mahârâja

décide, le 26 octobre 1947, de se rattacher à

l'Inde alors que 78 % de ses sujets sont musulmans. Le Pakistan

n'accepte pas cette décision qui marque le début

d'un enchaînement de conflits

indo-pakistanais alors que l'Inde occupe les deux-tiers du

Cachemire. Un cessez-le feu est négocié sous

l'égide de l'ONU, il entre en vigueur le 1er janvier

1949. La proposition de l'ONU d'organiser un

référendum reste vaine. Une ligne de

démarcation temporaire est adoptée,

appelée « ligne de

contrôle » ou LOC (Line of Control) :

les deux-tiers du Cachemire forment l'État

fédéré indien du Jammu-et-Cachemire

(capitale Srinagar) ;

le Pakistan administre le dernier tiers, qui prend le nom d'Azad

Cachemire (« Cachemire libre »,

capitale Muzaffarabad) et

les Territoires du Nord

(capitale Gilgit).

La

tentative démocratique (1947-1958)

D'emblée,

le pays souffre d'instabilité au plan politique et est

confronté à de grandes difficultés

économiques. Jinnah meurt en 1948 et le Premier ministre

Liaqat Ali Khan est assassiné le 16 octobre 1951 par un

fanatique afghan. Le pays souffre d'une absence de leaders que ni les

Premiers ministres Nazimuddin (1951-1953) et Muhammad Ali (1953-1955),

ni le Gouverneur général Ghulam Muhammad

(1951-55), ne parviennent à combler.

Un

fort mécontentement gagne le Pakistan oriental, qui se sent

peu pris en compte par un gouvernement fédéral

géographiquement très

éloigné. La Ligue musulmane y essuie des

débâcles électorales, notamment en

1954 : de nouvelles élections sont

organisées qui conduisent en 1955 à une nouvelle

Assemblée nationale qui n'est plus dominée par la

Ligue musulmane. Chaudhri Muhammad Ali devient Premier ministre et

Iskander Mirza Gouverneur général du pays.

L'Assemblée élabore une nouvelle Constitution.

Le

Pakistan devient la première république islamique

au monde après la promulgation de cette Constitution le 23

mars 1956 et Mirza est élu président à

titre provisoire. Mais l'instabilité politique demeure en

l'absence d'une majorité nette à

l'Assemblée qui entraîne de fréquents

changements de gouvernement, instabilité qui se nourrit

également d'une corruption

généralisée du milieu politique et de

la persistance de conditions économiques

précaires, en dépit de l'aide internationale.

Face

à l'impossibilité de réduire

l'agitation au Pakistan oriental, le président Mirza se

tourne vers le général Muhammad Ayub Khan,

commandant en chef des forces armées. Le 8 octobre 1958,

Mirza abroge la Constitution et proclame la loi martiale.

Loi

des armes et création du Bangladesh (1958-1972)

Le

régime Ayub

Vingt

jours plus tard, les militaires contraignent le président

Mirza à l'exil et le général Muhammad

Ayub Khan prend le contrôle de la dictature militaire. Un

important train de réformes est engagé :

réforme agraire (9 000 km² redistribués

à 150 000 fermiers), plan de développement

économique, restrictions sur la polygamie et le divorce et,

en 1962, une nouvelle Constitution qui institue notamment deux langues

officielles, le bengali et l'ourdou. Islamabad devient la capitale

nationale et Dhâkâ, au Pakistan oriental, la

capitale législative.

Les

troubles persistent au Pakistan oriental où la Ligue Awami

fédère les mécontentements au

détriment de la Ligue musulmane. En dépit de

quelques avancées diplomatiques, les relations avec l'Inde

sont toujours exécrables, en partie à cause de la

question du Cachemire et en partie en raison des conflits

communautaires qui continuent de déchirer

l'Inde, notamment dans le Madhya Pradesh où plusieurs

milliers de musulmans sont massacrés en 1961. Les relations

avec l'Afghanistan se dégradent aussi entre 1961 et 1963

après une série d'incidents frontaliers,

attisés par l'URSS qui souhaite la création d'un

Pushtunistan indépendant.

Après

un épisode de guerre ouverte en 1965 au Cachemire, le

président Ayub Khan et le Premier ministre indien Lal

Bahadur Shastri s'accordent en 1966 dans la Déclaration

de Tachkent, sous les auspices de l'Union

soviétique, quoique le problème du Cachemire ne

soit pas résolu. Zulfikar Ali Bhutto démissionne

de son poste de ministre des Affaires étrangères

et s'oppose à Ayub Khan et à l'abandon du

Cachemire. Il est à l'origine du

« Pakistan Peoples Party » (Parti

des peuples pakistanais), connu sous le nom de PPP et proche de la

philosophie socialiste.

Le

président Ayub Khan démissionne en mars 1969

après de terribles émeutes internes à

la fin de l'année 1968 et transmet le pouvoir au

général Muhammad Yahya Khan qui

décrète à nouveau la loi martiale.

Guerre

civile et création du Bangladesh

Aux

élections de 1970, la Ligue Awami de Sheikh Mujib-ur-Rahman

remporte un écrasant succès en s'emparant de 153

des 163 sièges attribués au Pakistan oriental,

cependant que le PPP de Bhutto domine le reste de

l'Assemblée. L'entrée en session de la nouvelle

Assemblée Nationale est repoussée deux fois par

Yahya qui finit par annuler les résultats des

élections. La Ligue Awami est interdite et,

accusée de trahison, Sheikh Mujib-ur-Rahman est

incarcéré au Pakistan occidental.

Sous

le nom de Bangladesh, le Pakistan oriental déclare alors son

indépendance le 26 mars 1971. Il se voit imposer la loi

martiale et est occupé par l'armée pakistanaise.

La guerre civile éclate : 10 millions de

réfugiés se précipitent en Inde, des

centaines de milliers de civils sont tués. L'Inde soutient

le Bangladesh et envoie des troupes le 3 décembre 1971.

Après une guerre de quinze jours, qui est la

troisième guerre entre les deux pays, les troupes

pakistanaises se rendent le 16 décembre 1971 et un

cessez-le-feu est décrété sur tous les

fronts. Un accord signé à Shimla en juillet 1972

permettra d'apaiser les tensions. Sheikh Mujib-ur-Rahman est

libéré et autorisé à

rentrer au Bangladesh. Le Pakistan reconnaîtra le Bangladesh

en 1974.

Ali

Bhutto (1972-1977)

Zulfikar

Bhutto

Zulfikar

Bhutto

Dès

1972, Bhutto entame un vaste programme de nationalisations portant

notamment sur les industries de base et met en œuvre une

ambitieuse réforme agraire. Toutes les banques sont

nationalisées le 1er janvier

1974. Les militaires sont retirés des postes

décisionnaires politiques mais, en signe d'apaisement, le

budget de la Défense est porté à 6 %

du PIB. Les mécontentements surgissent pourtant :

les chefs d'entreprises ressentent durement les

nationalisations ; les religieux n'acceptent pas cette

politique socialiste.

Neuf

importants partis d'opposition font alliance contre le PPP sous le nom

de « Pakistan National Alliance »

(Alliance nationale du Pakistan) ou PNA. Aux élections

générales de 1977, les secondes de l'histoire du

Pakistan, le PPP l'emporte cependant largement, avec 150

sièges sur 200. Le PNA conteste violemment ces

résultats marqués, selon lui, par la fraude et

les pressions. Des manifestations et des émeutes sont

déclenchées dans le pays.

Face

à ce blocage et affirmant ne pouvoir choisir une autre

solution, le général Muhammad Zia-ul-Haq

décide d'imposer la loi martiale au pays le 5 juillet 1977.

Le

régime militaire Zia (1977-1988)

Processus

d'islamisation

Bhutto

est arrêté, jugé et condamné

à mort pour le prétendu meurtre du

père d'un des dissidents du PPP. Après avoir

promis des élections pendant plusieurs mois, le

général Zia annonce finalement en 1979 la

dissolution des partis politiques. Bhutto est

exécuté par pendaison le 4 avril 1979.

Zia

entame une véritable islamisation du pays. Progressivement,

différentes taxes d'origine religieuse sont introduites,

à l'exemple de la zakât (zakāʰ,

زَكَاة), aumône obligatoire instituée par le

Coran. Une cour fédérale de la Chariah est

créée pour statuer sur les affaires selon les

préceptes du Coran et de la Sunna. Les blasphèmes

contre Mahomet sont punis de mort et non plus de la prison à

vie. Une Majlis-i-Shoora remplace

l'Assemblée Nationale en 1980, perdant ses fonctions

législatives pour devenir une assemblée de

conseil du Président. L'arabe et les études

islamiques deviennent des matières obligatoires dans la

plupart des enseignements supérieurs. Les médias

sont également visés par ce processus avec

l'instauration de journaux télévisés

en arabe, des présentatrices contraintes de couvrir leur

tête, et la diffusion de l'Adhan à la radio et

à la télévision pour appeler aux

prières. Dans l'armée, les théologiens

obtiennent le grade d'officier afin d'attirer les meilleurs

éléments des universités et des

institutions religieuses. Ces initiatives de Zia en faveur d'une

islamisation du pays ont un impact à long terme. La taxe

zakat est toujours en vigueur ainsi qu'un grand nombre d'autres textes.

Les

partis du centre et de gauche, sous l'impulsion du PPP,

créent le Mouvement pour la restauration de la

démocratie (« Movement for Restoration of

Democracy »), ou MRD, le 6 février 1981.

Le MRD réclame la fin de la loi martiale, de nouvelles

élections et le retour à la Constitution de 1973.

En 1984, Zia lance un référendum national sur la

question de l'islamisation du pays en posant une question juridiquement

complexe : elle revient en fait à demander s'il est

souhaitable que le Pakistan soit un état islamique, et en

cas de vote affirmatif place Zia en position de président de

la République du Pakistan pour 5 ans. Le

mécanisme est donc proche d'un véritable

plébiscite. Le référendum se tient en

décembre 1984 et voit la victoire du oui, malgré

le boycott du MRD.

Restauration

d'un ordre constitutionnel

Les

élections de 1985, également

boycottées par le MRD, permettent la restauration d'une

Assemblée nationale dotée de pouvoirs

législatif, le président Zia-ul-Haq nomme

Muhammad Khan Junejo Premier ministre le 20 mars 1985. La loi martiale

est levée. En dépit d'efforts sensibles, Junejo

ne parvient pas à réformer la conduite de

l'État compte tenu de l'emprise de Zia dont il tente

vainement de se détacher. Passé au

Sénat le 14 novembre 1985, le 8ème amendement

à la Constitution donne en effet au président le

droit de nommer le Premier ministre, les gouverneurs de provinces, les

hauts magistrats. Il peut demander au Premier ministre d'obtenir un

vote de confiance de l'Assemblée et nommer un gouvernement

par intérim. Le pouvoir le plus controversé du

président est celui discrétionnaire de dissoudre

l'Assemblée nationale. Ces modifications changent

radicalement la nature du régime ; de nature

parlementaire, il devient présidentiel.

Les

tensions sur la question afghane s'accumulent entre le

président Zia et le Premier ministre Junejo. En 1979, quand

les forces soviétiques avaient envahi l'Afghanistan, Zia

s'était posé en rempart contre le communisme et

le pays fit face à un afflux massif de

réfugiés afghans. Les États-Unis

avaient répondu à l'invasion

soviétique en accordant d'énormes aides,

financières et matérielles, au régime

anti-communiste afghan et aux moudjahidinnes mais aussi au

bénéfice du Pakistan lui-même,

profitant du statut de « Most Favored Nation »,

dont l'armée devient mieux équipée.

L'évolution démocratique du régime

s'explique d'ailleurs sans doute par les pressions

américaines accompagnant le versement des aides. Cependant,

l'exode massif des civils afghans au Pakistan entraîne de

terribles difficultés pour un pays à

l'économie précaire et à

l'organisation politique instable. Junejo tente de dégager

un consensus national, en consultant l'ensemble des forces politiques

pakistanaises, y compris Benazir Bhutto qui a

succédé à son père

à la tête du PPP. Cette démarche est

désapprouvée par Zia. Le gouvernement Junejo

chute au premier prétexte, après avoir

essayé de lancer une enquête sur le fiasco

militaire de Camp Ojheri près d'Islamabad du 10 avril 1988,

qui entraîna la mort d'un très grand nombre de

civils. Le général Zia utilise son pouvoir

constitutionnel au motif que le gouvernement Junejo ne peut plus

fonctionner conformément à la Constitution compte

tenu du degré des désordres judiciaires et

publiques. L'ensemble des assemblées

fédérales et provinciales sont

également dissoutes, avec leurs directions.

Un

coup de théâtre bouleverse cependant le paysage

politique : le 17 août 1988, l'avion transportant le

président Zia, l'ambassadeur américain Arnold

Raphael, le général américain Herbert

Wassom et vingt-huit officiers pakistanais s'écrase

après une visite sur une base militaire.

Conformément à la Constitution, le

président du Sénat, Ghulam Ishaq Khan, est

investi des pouvoirs par intérim et annonce la tenue

d'élections pour novembre 1988.

Une

démocratie incertaine (1988-1999)

Benazir

Bhutto (1988)

Le

PPP remporte les élections de novembre 1988, sans

bénéficier cependant d'une majorité

absolue. Grâce à l'appui de petits partis, Benazir

Bhutto est nommée Premier ministre. C'est la

première femme d'un État islamique à

exercer cette responsabilité. En dépit d'une

forte légitimité populaire, Bhutto est

confrontée à de nombreuses

difficultés : troubles violents inter-ethniques

dans les régions, persistence des problèmes

liées à l'occupation soviétique en

Afghanistan, tensions continues avec l'Inde qui peinent à se

résoudre diplomatiquement. Les militaires

hésitent à soutenir un régime qui a

toute l'apparence de la corruption et de l'inefficacité. La

coalition gouvernementale se délite, les petits partis

votent une motion de défiance, et un conflit

éclate entre le président Ishaq Khan et son

Premier ministre au sujet des nominations des militaires de haut rang

et des hauts magistrats. Le 6 août 1990, le

président Ghulan Ishaq Kan limoge Bhutto et ses ministres,

et dissout l'Assemblée nationale et les

assemblées de province.

Mian

Muhammad Nawaz Sharif (1990)

Les

élections de novembre 1990 voient la victoire de la

coalition menée par Mian Muhammad Nawaz Sharif, ancien

ministre en chef du Panjâb

et leader de l'Islamic Democratic Alliance, ou IJI

(Alliance démocartique islamique). L'IJI dispose d'une

majorité des trois-quarts à

l'Assemblée nationale, contrôle les quatre

parlements de province et bénéficie à

la fois du soutien des militaires et du président Ishaq

Khan. Sharif met en œuvre un programme de privatisation, de

dérégulation et d'encouragement au secteur

privé et à l'investissement étranger

pour stimuler la croissance. Les effets de ce programme sont cependant

diminués par la réduction drastique de l'aide

américaine en vertu du Pressler Amendment,

qui a pour objet d'empêcher la poursuite du projet d'armement

nucléaire pakistanais. Parallèlement à

l'action gouvernementale de modernisation de l'économie, le

parlement approuve en mai 1991 un projet de loi renforçant

le statut de la charia (šarīʿaʰ, charî‘a

شَرِيعَة) dans le pays. La coalition gouvernementale ne parvient

cependant pas à concilier les objectifs contradictoires des

partis qui la composent, des accusations de corruption sont

lancées contre le premier ministre Sharif. Celui-ci est

limogé par le président Ishaq Khan en avril 1993

pour mauvaise administration, corruption et népotisme. La

cour suprême casse cette décision en mai 1993 et

rétablit Sharif et son gouvernement. La crise se

résout par la démission des deux hommes le 18

juillet 1993.

Retour

de Benazir Bhutto (1993)

Le

pays connaît un court interim avec le gouvernement de Moin

Qureshi, ancien vice-président de la Banque Mondiale, qui

réussit à adopter en très peu de temps

un train de réformes économiques et sociales qui

font l'admiration de la communauté internationale et sont

fortement soutenues au plan interne.

Les

élections de l'automne ramènent Benazir Bhutto au

poste de Premier ministre le 19 octobre 1993 avec le soutien d'une

nouvelle coalition gouvernementale, plus fragile encore que la

précédente en raison du nécessaire

soutien de plusieurs petits partis indépendants. Ce retour

du PPP au premier rang est encore renforcé par

l'élection de Farooq Leghari, proche de Bhutto, au poste de

président. Cette majorité est cependant

puissamment combattue par le parti de Nawaz Sharif - qui lance

plusieurs grèves générales dans le

pays - et rapidement discréditée par une

administration provinciale incertaine. En 1995, une quarantaine

d'officiers sont arrêtés, accusés de

préparer une révolution islamique. Au plan

international, Bhutto parvient à se rapprocher des

États-Unis mais la poursuite du programme

d'expérimentation nucléaire avive les tensions

avec l'Inde. Bhutto est à nouveau limogée en

1996 : le président Leghari lui reproche des faits

de corruption et une mauvaise gestion économique.

Retour

de Nawaz Sharif (1997)

Le

parti de Nawaz Sharif remporte largement les élections de

février 1997, il obtient une majorité des

deux-tiers à l'Assemblée nationale. Sharif

s'attache dès mars 1997 à amoindrir le

8ème amendement de la Constitution, arme formidable du

président lui permettant de démettre des

gouvernements élus et de nommer aux hauts emplois

militaires. La cour suprême bloque ces initiatives, elle

relance une enquête pour corruption contre le Premier

ministre. La réforme provoque finalement la chute du

président Leghari, qui démissionne en

décembre 1997, et la révocation du

président de la cour suprême. Muhammad Rafiq

Tarar, proche de Sharif, est élu président en

1998. L'expression des droits politiques est progressivement

restreinte. Une campagne de dénigrement est

lancée contre les opposants au régime, la presse

est muselée, des journalistes réputés

sont arrêtés et battus. Sur le plan international,

l'Inde procède à cinq explosions

nucléaires souterraines en mai 1998 qui provoque en

réponse une série de tests nucléaires

au Pakistan, dans le Balouchistan. Les États-Unis imposent

des sanctions économiques aux deux États. Un

nouveau conflit avec l'Inde au sujet du Cachemire éclate

à l'été 1999. Des combattants

cashmiris, appuyé par les troupes pakistaises, lancent une

série de raids victorieux près de la ville de

Kargil. Après des semaines de combats, les combattants

finissent par se retirer du territoire sous contrôle indien

en août 1999. Le 12 octobre 1999, après que Sharif

tente de limoger le général Pervez Musharraf,

chef d'état-major des armées, un coup

d'État militaire mené par ce dernier chasse le

Premier ministre et suspend la Constitution : le terme loi

martiale n'est pas employé mais c'est bien une nouvelle

période de domination militaire qui commence.

Le

régime de Pervez Musharraf (depuis 1999)

Nawaz

Sharif est accusé de trahison puis condamné en

avril 2000 à la prison à vie. La peine sera

commuée en décembre 2000 et Sharif

exilé en Arabie saoudite. Musharraf se proclame

président en juin 2001. Après l'attaque

terroriste du 11 septembre 2001 aux États-Unis,

organisée par le mouvement islamique Al-Qaida, le

gouvernement américain lève les sanctions

économiques contre le Pakistan et l'incite à la

coopération pour lutter contre Ben Laden et le

régime Taliban en Afghanistan. Le rattachement du Pakistan

aux intérêts américains provoque des

émeutes islamistes sévèrement

réprimées, notamment en bordure de

frontière afghane, où vit une forte

communauté de réfugiés. En janvier

2002, Musharraf critique l'extrémisme religieux et ses

effets sur la société pakistanaise ; il

décide de ne plus tolérer aucun groupe

engagé dans le terrorisme. Un plébiscite tenu en

avril 2002 légitime sa position pour 5 ans à la

tête du pays, quoique la sincérité du

scrutin ait été sérieusement mise en

doute. Musharraf impose en août 2002 près d'une

trentaine d'amendements à la Constitution qui renforcent son

pouvoir et participent à un affaiblissement de l'opposition.

Les élections d'octobre 2002 sont un succès pour

le PPP de Benazir Bhutto ; le PMLQ (Pakistan Muslim

League-Qaid) qui soutient Musharraf n'arrive qu'en

deuxième position cependant qu'une coalition islamiste

anti-américaine occupe une forte troisième place.

Musharraf fait l'objet de deux tentatives d'assassinats en

décembre 2003, mois au cours duquel il passe un accord avec

les partis islamiques pour revenir partiellement sur les amendements

à la Constitution. L'économie pakistanaise

souffre, notamment dans le secteur de l'exportation de textiles et dans

l'industrie du vêtement, de relations internationales

heurtées et de la perpétuelle agitation politique

interne.

Enjeux

et perspectives d'aujourd'hui

A

l'inverse de son voisin indien, le Pakistan n'a jusqu'à

aujourd'hui jamais réussi à établir un

régime démocratique stable. Depuis la partition

en 1945, l'oligarchie militaire a régulièrement

imposé sa volonté en s'appuyant, parfois de

manière obscure, sur une tendance islamique fondamentaliste,

quand cette tendance n'était pas ouvertement

encouragée, pendant le régime Zia par exemple.

Source

encyclopédie Wikipédia